Willkommen beim Archivverbund Pirna

Der Archivverbund Pirna besteht aus dem Kreisarchiv des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und dem Stadtarchiv Pirna. Wir sind ein öffentliches Archiv gemäß § 13 Archivgesetz für den Freistaat Sachsen. In dieser Rolle sichern, bewerten, erschließen und verwahren wir Unterlagen des Landkreises und seiner Vorgängerkreise (Dippoldiswalde, Freital, Pirna, Sächsische Schweiz, Sebnitz und Weißeritzkreis) und der Stadtverwaltung von Pirna. Unterlagen kreisangehöriger Kommunen ohne eigenes Archiv werden bei Kostenausgleich ebenfalls von uns betreut. Wir garantieren, dass auch künftigen Generationen authentische Quellen zur Verfügung stehen werden.

Als Gedächtnis von Stadt und Landkreis ist das Archiv die Anlaufstelle für Fragen zur Geschichte der Region. Wir unterstützen Forschung, Lehre und Studium durch Beratung, Auskünfte und Bereitstellung von Quellen. Die Benutzung des Archivs steht jedermann offen. Dadurch tragen wir auch zur Transparenz der öffentlichen Verwaltung bei.

Gleichzeitig ist das Archiv ein Dienstleister für die Verwaltung und alle Einrichtungen des Landkreises und der Stadt Pirna. Wir gewährleisten rechtssichere Entscheidungsgrundlagen, beraten in Fragen der Schriftgutverwaltung und sind Ansprechpartner bei einer Aktenaussonderung.

Sterberegister des Standesamtes (Kern)-Pirna bis 1945 digitalisiert und online frei verfügbar

28.11.2025

Die im Archivverbund Pirna vorhandenen Sterberegister des Standesamtes (Kern-)Pirna aus der Zeit 1876-1945 wurden digitalisiert und sind ab sofort online frei verfügbar. Die Digitalisierung und Onlinestellung erfolgte wieder im Rahmen des Landesdigitalisierungsprogramms für Wissenschaft und Kultur des Freistaates Sachsen bei unseren Projektpartnern der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek SLUB. Wir bedanken uns für die erneut gute Zusammenarbeit.

Archivbenutzungen sind schriftliche Anfragen, Beratung durch Archivmitarbeiter oder persönliche Akteneinsicht im Lesesaal. Der erste Schritt ist in der Regel die schriftliche Anfrage (als Email oder Brief, Kontaktdaten siehe unten) mit Angabe Ihres Namens, Ihrer Kontaktdaten (möglichst inklusive Ihrer Telefonnummer für kurze Rücksprachen) und des Sie interessierenden Gegenstandes. Bitte vermeiden Sie kommentarloses Übersenden von vorherigen Schriftwechseln mit anderen Behörden und wählen Sie aussagekräftige Betreffzeilen. Wir werden uns anschließend mit Ihnen über das weitere Vorgehen abstimmen.

Bei der Bearbeitung Ihrer Anfragen kann es leider zu Verzögerungen von mehreren Wochen kommen.

Einfache Benutzungsanliegen können oft schon durch eine Antwort unsererseits auf Ihre schriftliche Anfrage geklärt werden. Dabei können Gebühren für Recherchen, Kopien und Beglaubigungen anfallen. Gebühren fallen dabei unabhängig davon an, ob im Rahmen einer Anfrage auch tatsächlich Archivunterlagen oder Informationen gefunden werden konnten.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns bei komplexeren Anfragen auf die Nennung einschlägiger Bestände, einzelner Archivalien oder auch von Sekundärliteratur beschränken müssen. Die Auswertung dieser Unterlagen ermöglichen wir Ihnen gern bei einem Archivbesuch in unserem Lesesaal. Auch für die Benutzung der Unterlagen im Lesesaal können Gebühren anfallen.

Da eine Archivbenutzung eine Vorbereitung erfordert, ist Ihr spontanes Erscheinen zu den Öffnungszeiten ohne vorherige Abstimmung mit uns zwar möglich, aber nicht ratsam.

Im Lesesaal stehen Ihnen 13 Arbeitsplätze, darunter ein Mikrofilmlesegerät und ein Rechner mit Digitalisaten, zur Verfügung. Schließfächer für Ihre persönlichen Gegenstände sind vorhanden.

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit gebührenpflichtige Kopien (als Papierausdruck oder Digitalisat auf CD bzw. als Emailanhang) zu bestellen. In Absprache mit der Lesesaalaufsicht ist auch das selbstständige Anfertigen von Kopien mit privaten Geräten (Smartphones, Tablets, sonstige Kameras) möglich.

Die Überlieferung des Archivverbundes Pirna besteht aus zwei Teilen: Unterlagen der Stadtverwaltung Pirna (Stadtarchiv) und Unterlagen der Kreisverwaltung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge einschließlich seiner Vorgängerkreise (Kreisarchiv). Daneben finden sich auch die Unterlagen derjenigen kreisangehörigen Kommunen im Kreisarchiv, die kein eigenes Gemeindearchiv unterhalten sowie Unterlagen der ehemaligen volkseigenen Wirtschaft.

Stadtarchiv Pirna

- Unterlagen der Stadtverwaltung (ab dem Mittelalter, dichte Überlieferung ab dem 19. Jahrhundert)

- Unterlagen der nach Pirna eingemeindeten Orte

- Unterlagen der Gemeinde Dohma

- Einwohnermeldeunterlagen, darunter

- Einwohnermeldebücher (2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bis Anfang der 1920er)

- Einwohnermeldekartei des Volkspolizei (späte 1940er - Anfang der 1990er)

- von Einzelfällen abgesehen fehlen alle Meldeunterlagen aus dem Zeitraum Mitte der 1920er bis 1945

- Unterlagen des Standesamtes Pirna ab 1876 sowie der später darin aufgegangenen Standesämter.

- Bauakten der Stadt Pirna.

- Unterlagen von Schulen in städtischer Trägerschaft

- Unterlagen der ehemals volkseigenen Wirtschaft im Stadtgebiet, sofern sie nicht ans Staatsarchiv Dresden gelangten (bis 1989/1990)

Kreisarchiv

- Unterlagen des Landratsamtes und der nachgeordneten Behörden (ab 2008)

- Unterlagen der Altkreise Sächsische Schweiz und Weißeritz (1994-2008)

- Unterlagen der Altkreise Dippoldiswalde, Freital, Pirna und Sebnitz (08.05.1945-1994, teilweise mit älteren Vorakten)

- Unterlagen der nachgeordneten Behörden der (Alt)Kreise, darunter:

- Bauämter

- Jugendämter

- Kinderheime

- Schulen

- Gemeindearchive der kreisangehörigen Kommunen, sofern diese kein eigenes Archiv betreiben

- Einwohnermeldekarteien, darunter

- Kreismeldekarteien der Volkspolizeikreismeldeämter (späte 1940er bis frühe 1990er) von

- Dippoldiswalde

- Freital

- Sebnitz

- Teile der Kreismeldekartei Volkspolizeikreisamt Pirna, darunter

- Bad Schandau

- Dohna

- Heidenau

- Pirna

- Kreismeldekarteien der Volkspolizeikreismeldeämter (späte 1940er bis frühe 1990er) von

- Geburts-, Heirats- und Sterbebücher der Standesämter (ab 1876):

-

Dürrröhrsdorf-Dittersbach mit den darin aufgegangenen Standesämtern:

- Dittersbach

- Dürrröhrsdorf

- Porschendorf

- Stürza

- Wilschdorf

- Freital mit den darin aufgegangenen Standesämtern:

- Bannewitz

- Birkigt

- Burgk

- Coßmannsdorf

- Deuben

- Döhlen

- Hainsberg

- Kleinnaundorf

- Niederhermsdorf

- Pesterwitz

- Possendorf

- Potschappel

- Rippien

- Saalhausen

- Somsdorf

- Weißig

- Wurgwitz

- Zauckerode

- Glashütte mit den darin aufgegangenen Standesämtern:

- Dittersdorf

- Hausdorf

- Johnsbach

- Reinhardtsgrimma

- Schlottwitz

- Kreischa

- Rabenau mit dem darin aufgegangenen Standesamt:

- Oelsa

- Tharandt mit den darin aufgegangenen Standesämtern:

- Dorfhain

- Fördergersdorf

- Wilsdruff mit den darin aufgegangenen Standesämtern:

- Blankenstein

- Grumbach

- Herzogswalde

- Kesselsdorf

- Limbach

- Mohorn

- Oberhermsdorf

-

Dürrröhrsdorf-Dittersbach mit den darin aufgegangenen Standesämtern:

- Unterlagen der ehemals volkseigenen Wirtschaft im Kreisgebiet, sofern sie nicht in das Staatsarchiv Dresden gelangt sind (bis 1989/1990)

- Grundherrschaft Bärenstein (1449-1910)

Detaillierte Beständeübersichten für den Archivverbund befinden sich in Erarbeitung. In allen Teilen des Archivbestandes muss mit Überlieferungslücken durch das Hochwasser von 2002 gerechnet werden.

Archiv- und Verwaltungsbibliothek

Die Archivbibliothek sammelt, erschließt und vermittelt Medien zur Regional- und Ortsgeschichte des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und der Vorgängerkreise.

Sammlungsschwerpunkte sind:

- Publikationen zur Kreisgeschichte

- Ortschroniken

- Festschriften

- Zeitungssammlung

- Amtsblätter

- Betriebszeitungen

- Ansichtskartensammlung

- Dias

- Gesetzessammlung

- Belegexemplare

Diese Medien stehen den Archivnutzern ausschließlich im Lesesaal zur Verfügung.

Die Verwaltungsbibliothek ist Dienstbibliothek des Landratsamtes.

Die eindeutige und nachvollziehbare Angabe von Quellen ist ein Kennzeichen wissenschaftlichen Arbeitens.

Während Bibliotheksgut durch Titel, Autor, Erscheinungsort und -jahr definiert wird, sind diese Daten bei Archivalien zwar für deren Verständnis notwendig, jedoch als Quellenangaben ungeeignet. Vielmehr sind bei Archivalien die Signaturen (kurz für Bestellsignaturen oder Archivaliensignaturen) das zentrale Merkmal zur Quellenangabe. Diese setzen sich im Archivverbund Pirna üblicherweise aus 3-4 Teilen zusammen:

- Das einleitende Buchstabenkürzel repräsentiert den Namen des Archivteils:

- KA SOE für das Kreisarchiv Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

- SAP für das Stadtarchiv Pirna

- Dann folgen mehrere Signaturglieder, die alle mit einem Bindestrich verknüpft sind.

- Im Bereich des Kreisarchivs besteht die Signatur fast immer aus arabischen Zahlen

- Im Bereich des Stadtarchivs treten neben arabischen Zahlen auch römische Zahlen und Buchstaben auf.

- Die Signatur endet idR. mit einer arabischen Zahl, der laufenden Nummer

- Bei älteren Signaturen können nach der laufenden Nummer noch sogenannte Signaturableitung in Form von Buchstaben oder Zahlen auftreten. Bei heutigen Erschließungen und Neusignierungen werden keine Signaturableitungen mehr gebildet.

Die vollständige Signatur ist die einzige und unverzichtbare Angabe für Archivalienbestellungen. Sie sollte auch in dieser Form für alle Arten von Quellennachweisen benutzt werden.

Beispiele:

- SAP B-II-XXX-275

- KA SOE 320-8

- SAP N-IV-12

- SAP F-V-X-19-2

- SAP L-VII-VII-22-b

- KA SOE 502-42-54-1

- SAP C-II-I-167-1

- KA SOE 1100-01-376

- SAP 10001-23

Nicht mehr Teil der Signatur sind Vorgangsnummern innerhalb der Archivalien, Blatt- oder Seitenangaben, Sender und Empfänger von Briefen oder das Datum eines Schriftstücks. Für Bestellungen von vollständig erschlossenen Archivalien sind diese Angaben überflüssig. Sie erleichtern aber die Nachvollziehbarkeit von publizierten Forschungsergebnissen enorm. Deshalb ist es gute wissenschaftliche Praxis, solche Angaben in die entsprechenden Fuß- oder Endnoten aufzunehmen.

Bestellung von Archivalien zur Benutzung

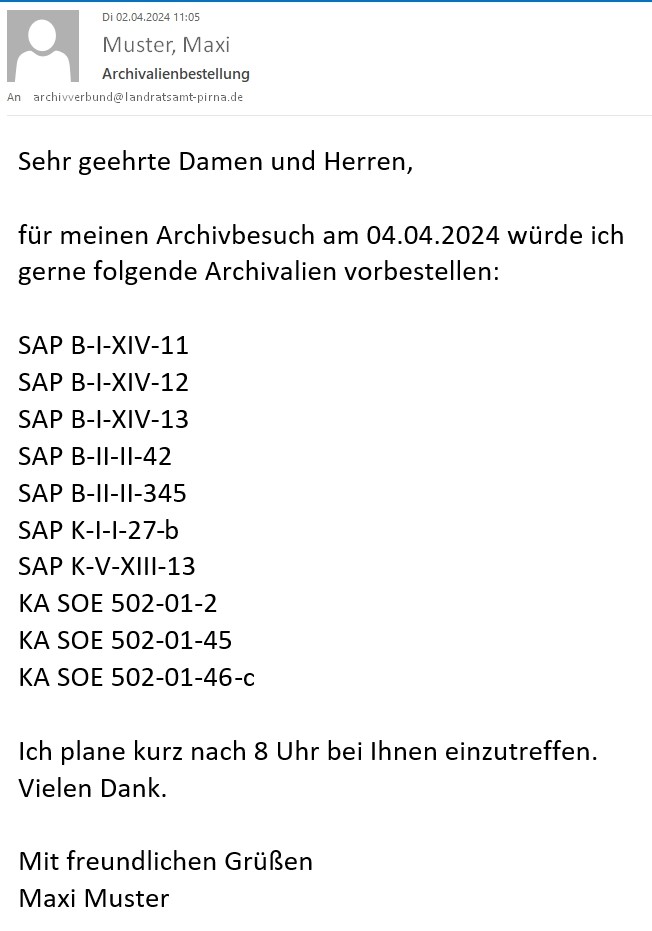

Sie haben durch Recherchen in Literatur und Findmitteln oder durch Auskünfte von Archivmitarbeitern für Sie interessante Archivaliensignaturen ermittelt? Dann können Sie diese zur Einsicht im Lesesaal bestellen. Die Bestellung erfolgt immer schriftlich, entweder direkt im Archiv oder per Email.

Idealerweise übermitteln Sie uns zu bestellende Archivsignaturen bereits vor Ihrem Archivbesuch (bitte mindestens einen vollen Arbeitstag vorher) per Email an archivverbund@landratsamt-pirna.de. Sofern Sie erst vor Ort im Beratungsbereich Ihre Bestellungen aufgeben, lassen sich Wartezeiten nicht vermeiden, da die Archivalien in Magazinräumen gelagert und erst ausgehoben werden müssen.

Für Bestellungen per Email verwenden Sie bitte folgende Bestellvorschrift: Listen Sie alle gewünschten Archivaliensignaturen vollständig und einzeln auf. Verwenden Sie für jede Signatur eine neue Zeile. Vermeiden Sie Leerzeilen, Zwischenüberschriften, Anstriche, laufende Nummern, Archivalientitel, Laufzeiten oder sonstige Verzeichnungsangaben. Bitte vergessen Sie nicht das Datum Ihres geplanten Archivbesuchs anzugeben. Sollten Sie zuvor in keinem Kontakt zu uns gestanden haben, beschreiben Sie spätestens an dieser Stelle kurz Ihr Benutzungsthema.

Archivalien

- Digitalisate des Archivverbundes Pirna bei Sachsen Digital Vollständige Archivaliendigitalisate im Rahmen des sächsischen Landesdigitalisierungsprogramms. Schwerpunkt liegt aktuell auf Personenstandsunterlagen und Adressbüchern Pirnas

- Index Librorum Civitatum. Verzeichnis der Stadtbücher des Mittelalters und der Frühen Neuzeit bis 1800 Aus dem Archivverbund sind die Orte Dippoldiswalde, Geising und Pirna vertreten. Daneben noch einige andere Orte des Landkreises, die ihr Archivgut aber selber verwahren.

- Urkundenbuch der Städte Dresden und Pirna im Codex Diplomaticus Saxoniae, 1875 Transkriptionen und Kurzregesten der 1875 im Stadtarchiv Pirna vorhandenen Urkunden

Sekundärliteratur

Orte und ihre Bewohner

- Alphabetische Übersicht sämtlicher Ortschaften des Freistaats Sachsen: mit Angabe der Amtshauptmannschaft, des Amtsgerichts, des Standesamts, des Kirchspiels usw., 1910, 1925 U.a. mit historischer Standesamtszugehörigkeit

- Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen U.a. alte Ortsnamen, Lage und Verwaltungszugehörigkeit

- Digitale Historische Adressbücher von Sachsen Namen und z.T. Mitarbeiter von Behörden, Namen und Adressen von Bewohnern, Vereinen und sonstigen Institutionen

- Datenbank Historischer Adressbücher

Paläographie

Notwendig für die Benutzung von Archivquellen bis weit in das 20. Jahrhundert hinein ist die Kenntnis alter Schriften.

Bedeutung alter Worte

Worte ändern über die Zeiten ihre Bedeutung oder kommen außer Gebrauch. Historische Lexika und Wörterbücher helfen beim inhaltlichen Verständnis von Archivquellen.

- Johann Heinrich Zedlers Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste, 1731-1754

- Adelung, Johann Christoph: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, 1811

- Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, 1854-1961

- Die Retro-Bibliothek | Nachschlagewerke zum Ende des 19. Jahrhunderts

Nützlich für das Verständnis lokaler Wortbedeutungen des Sächsischen sind außerdem:

- Müller-Fraureuth, Karl: Wörterbuch der obersächsischen und erzgebirgischen Mundarten, 1914

- Kollektiv: Wörterbuch der obersächsischen Mundarten, 1994-2003

Sie liegen bislang nur in gedruckter Form vor.

Zeitrechnung

Noch im 20. Jahrhundert gehen in manchen Archivalien die Uhren anders.

Weitere für die Geschichte des Landkreises und seiner Bewohner bedeutende Archive

Der Archivverbund Pirna verwahrt nicht alle Unterlagen, die für die Geschichte der Region und ihrer Bewohner relevant sein könnten. Je nach Interessensgegenstand kommen für Ihre Recherchen auch folgende Archive in Betracht:

- Sächsisches Staatsarchiv Unterlagen von Behörden und Einrichtungen des Landes Sachsen, seiner Funktionsvorgänger, vieler Rittergüter sowie von Teilen der verstaatlichten Wirtschaft im Zeitraum 1945-1989/90

- Landeskirchenarchiv Sachsen Unterlagen der Evangelische Landeskirche und vieler evangelischer Pfarrgemeinden

- Diözesanarchiv Dresden-Meißen Unterlagen des katholischen Bistums Dresden-Meißen

- Bundesarchiv, Stasi-Unterlagen-Archiv Dresden (ehemals BStU) Unterlagen des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit im Bezirk Dresden

- Bundesarchiv Unterlagen von Behörden und Einrichtungen der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik, des Deutschen Reiches und ihrer Funktionsvorgänger

- Bundesarchiv, Abteilung PA (ehemals Wehrmachtsauskunftsstelle) Unterlagen über Militärangehörige des 2. Weltkrieges

- Sächsisches Wirtschaftsarchiv Unterlagen von sächsischen Unternehmen

- Rhenus-Logistics Achtung: Die gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung von Lohn- und Gehaltsunterlagen aus DDR-Zeiten endete zum 01.01.2012. Es ist davon auszugehen, dass diese Unterlagen inzwischen vernichtet wurden.

- Archivportal-D Übersicht über die deutsche Archivlandschaft

Allgemeines zur Archivbenutzung

Was ist denn so besonders an der Arbeit im Archiv?

- "Ad fontes" Einführung in den Umgang mit Quellen

- Tutorium Archivarbeit der Universität zu Köln

- Glossar zum Archivwesen Angebot des Österreichischen Staatsarchivs

- Archivfachliche Begriffe

- Archivsatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge [pdf; 0,14 MB]

- Lesesaalordnung [pdf; 0,11 MB]

- Archivgebührensatzung [pdf; 0,30 MB]

- Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten vom 22.06.2020 [pdf; 0,14 MB]

- Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO - Archivnutzung [pdf; 0,14 MB]

- Archivgesetz für den Freistaat Sachsen

- Bundesarchivgesetz

- Urheberrechtsgesetz

- Kunsturhebergesetz Das Kunsturhebergesetz ist heute weitgehend aufgehoben. Es enthält an weiterhin gültigen Regelungen nur noch das sogenannte "Recht am eigenen Bild"

- Personenstandsgesetz

| Montag: | geschlossen |

| Dienstag: | 08.00 - 18:00 Uhr |

| Mittwoch: | geschlossen |

| Donnerstag: | 08.00 - 18:00 Uhr |

| Freitag: | geschlossen |

Da zur Archivbenutzung auch Vorbereitung von beiden Seiten gehört, ist Ihr unangemeldetes Erscheinen zu den Öffnungszeiten ohne vorherige Abstimmung mit uns zwar möglich, aber nicht ratsam. Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch per Telefon oder Email einen Termin, nach Möglichkeit mindestens einen Tag im Voraus.

Da der Archivverbund Pirna aus zwei Archiven besteht, vereinigt er auch zwei Traditionslinien.

Die Geschichte des Stadtarchivs Pirna hat einen nicht genau bestimmbaren Beginn und lässt sich über die Jahrhunderte nur punktweise nachvollziehen. Wie andere mittelalterliche Herrschaftsträger auch, war die Stadt Pirna früh bestrebt die rechtlichen Grundlagen ihrer Herrschaft, etwa Urkunden über Rechte, Einkommen und Besitzungen, sicher aufzubewahren. Die älteste erhaltene Urkunde datiert von 1294 (STAP U 1). Vermeintlich noch ältere Stücke sind Kopien oder Abschriften von Urkunden aus anderen Archiven. In seinem letzten regulären Standort im Klosterhof wurde das Stadtarchiv schwer vom Hochwasser 2002 getroffen. Es folgten Ausweichquartiere in Pirna-Copitz, zuerst die ehemalige Haußner-Mittelschule und schließlich die Grundschule "Juri Gagarin". Auf Grund der maroden Bausubstanz stellten diese Gebäude für die im Jahr 2012 3,3 laufenden Kilometer Archivgut des Stadtarchivs jedoch keine geeignete Unterkunft dar.

Das Kreisarchiv des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge geht auf die „Anordnung zur Errichtung von Stadt- und Kreisarchiven“ vom 26. Februar 1951 zurück. Auf dem Gebiet des heutigen Landkreises entstanden so die vier Kreisarchive in Dippoldiswalde, Freital, Pirna und Sebnitz. Sie hatten die Rolle von Endarchiven für die Räte der Kreise (nach 1989 für die Landratsämter) sowie für die kreisangehörigen Kommunen, sofern diese über kein eigenes Archiv verfügten. Ebenfalls zuständig waren sie bis 1989 für das Archivgut der verstaatlichten Wirtschaft im Kreisgebiet, sofern es nicht dem Staatsarchiv Dresden vorbehalten war.

Die vier Kreisarchive wurden in Folge der ersten sächsischen Kreisreform 1994 zunächst zu den Kreisarchiven des Landkreis Weißeritz und der Sächsischen Schweiz vereinigt. Insbesondere das Archiv des Weißeritzkreises in Dippoldiswalde litt schwer unter dem Hochwasser von 2002. Mit der zweiten sächsischen Kreisreform wurden die beiden Archive schließlich zum 01.08.2008 zum Kreisarchiv des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vereinigt.

Bereits 2007 war die Entscheidung für die Sanierung des verfallenen Schlosses Sonnenstein in Pirna als neuer Hauptverwaltungssitz des Landkreises gefallen. Im Zuge dessen entstand bis Dezember 2011 unter Einbeziehung der historischen Bausubstanz auch ein neuer Archivzweckbau. Dafür wurde das alte Kesselhaus abgebrochen und der ehemalige Anstaltspavillon auf dem Hohen Werk zum Lesesaal umgebaut. Dazu kamen ein Bürotrakt und sechs klimatisierte Magazine (davon 3 unterirdisch) mit einer Lagerfläche von 16,5 lfkm.

Da diese Kapazität auf absehbare Zeit nicht ausgelastet sein würde und in Hinblick auf die kritische Unterbringungssituation des Stadtarchivs Pirna, hatten sich Stadt und Landkreis im Juli 2011 auf die Bildung eines Archivverbundes und die Unterbringung auch des Stadtarchivs auf dem Sonnenstein geeinigt. Nach Abschluss aller Bauarbeiten und Umzüge konnte der erste rein kommunale Archivverbund Sachsens am 02.04.2012 öffnen.